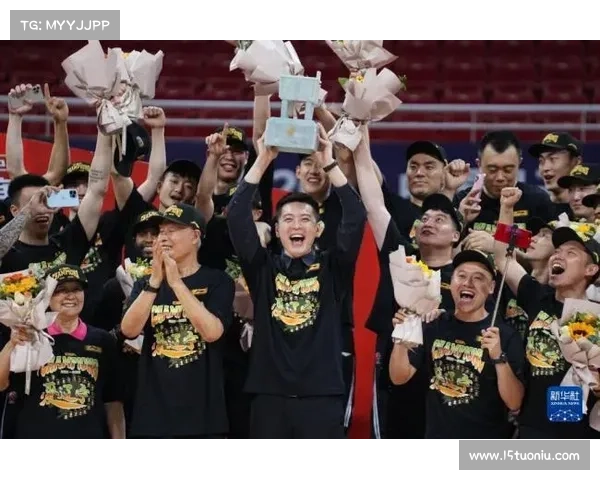

五月的沈阳,金箔漫天飘散。浙江广厦男篮队员紧紧相拥,泪水与汗水交织——2025年5月20日,CBA总决赛第六场终场哨响,比分定格在4:2。这支连续两年被挡在冠军门外的球队,以39胜7负的常规赛战绩为起点,历经季后赛悬崖边的逆转总决赛的心理博弈,最终捧起队史首座总冠军奖杯,成为CBA历史上第八支夺冠球队。他们的征程不仅是一段赛程的胜利,更是中国篮球战术革新与本土球星崛起的缩影。

常规赛征程:王者之师的奠基

常规赛46轮鏖战,浙江广厦以胜率85%的统治级表现锁定积分榜首。攻防效率的均衡是其制胜核心:进攻效率联盟第三,防守效率高居榜首。这一成绩得益于体系化战术的稳定性:胡金秋的高效内线终结孙铭徽的进攻串联与外援布朗的突击能力,构建起“三核驱动”模式。主帅王博对轮换的精密把控,使主力伤病率显著降低,为季后赛储备了体能优势。

主场优势成为季后赛关键筹码。根据CBA赛制,常规赛排名决定季后赛主客场顺序,广厦凭借第一的排名获得总决赛“2-2-1-1-1”赛程中的多一个主场。数据显示,CBA历史上常规赛冠军最终夺冠概率达67.4%,而广厦的主场胜率超过90%,这为后续总决赛的拉锯战埋下伏笔。

季后赛淬炼:从悬崖边到巅峰之路

半决赛对阵卫冕冠军辽宁,广厦打出令人意外的3-0横扫。这一胜利的背后,是针对性战术的极致运用:通过双人包夹锁死赵继伟,切断辽宁内外线联动,迫使对手陷入单打独斗。杨鸣赛后坦言:“广厦的防守体系瓦解了我们的进攻逻辑。” 真正的考验来自首轮对决青岛。面对年轻球队的冲击,广厦一度被逼至2:2平,最终凭借胡金秋决胜场的24分涉险过关。王博直言:“青岛系列赛让我们学会在悬崖边呼吸。”

庄闲游戏总决赛对阵北京首钢,赛程的物理强度与心理博弈双重升级。在“7天5战”的高密度赛程中,广厦先失G1后迅速调整,连胜三场夺得赛点。但G5主场失利暴露隐患:孙铭徽关键罚球不中投资人楼明因干扰比赛遭停赛处罚。外籍裁判入驻G6的决策引发热议,但广厦顶住压力,以布朗41分的爆发式表现终结系列赛,印证了其逆境中的战术韧性。

总决赛赛程:主场优势与心理博弈

CBA自2005年采用七局四胜制以来,从未出现“抢七大战”。这一历史背景使广厦的赛程优势更具战略意义。根据22111的主客场安排,广厦在G5G7坐镇主场,而北京仅拥有G3G4G6的主场场次。当系列赛战至3:2时,G6成为北京背水一战之地。

广厦的客场突围能力打破僵局。尽管G3G4在北京主场举行,广厦仍抢下关键一胜。反观北京队,在失去锋线核心曾凡博后,攻防轮转深度不足,过度依赖周琦带伤作战。赛程密集性进一步放大体能差异:G4(5月14日)至G6(5月20日)仅间隔6天,北京主力阵容年龄结构偏大,末节效率显著下滑。

球员进化:从本土明星到冠军基石

总决赛MVP外援布朗的蜕变,是广厦登顶的缩影。他在G6贡献41分9助攻5篮板的统治级数据,系列赛四次得分破40。但更为深远的意义在于本土球员的冠军级表现:

CBA官方数据显示,广厦季后赛二次进攻得分率较常规赛提升12%,印证了胡金秋许钟豪等内线群的战术价值。而孙铭徽从“关键球心魔”到“冠军控卫”的进化,折射出冠军球队的心理建设成果。

冠军启示录:新势力崛起与联赛格局重构

浙江广厦的夺冠,终结了CBA长达十年的“辽粤争霸”叙事。其成功揭示中国篮球发展的新路径:

1. 体系化防守的价值:广厦贯穿赛季的“夹击+轮转”策略,证明团队防守可弥补个人能力缺口。

2. 本土球星扛鼎能力:胡金秋孙铭徽的成长轨迹,为青训体系提供了培养范本——技术打磨需与心理建设同步。

3. 赛程优化的必要性:全运会与世预赛压缩联赛赛程的争议,提示需建立更科学的赛事日历管理机制。

未来挑战依然存在:如何维持阵容深度应对国际赛事窗口期?外援依赖度能否进一步降低?这些问题将考验管理层的战略定力。

从常规赛的稳步前行,到总决赛的绝地反击,浙江广厦的冠军旅程是一部战术纪律与心理韧性的教科书。他们用一座奖杯证明:当体系化的防守哲学本土球星的成长自觉与科学的赛程管理相结合,新势力足以打破旧格局。而对于中国篮球,广厦的崛起恰逢其时——它昭示着联赛竞争多元化的可能,也为国家队的战术革新提供了实验场。正如主帅王博所言:“冠军不是终点,而是新标准的起点。”这一标准,关乎团队篮球的信仰,更关乎一代球员的担当。